« qui est Seigneur

et qui donne la vie »

(Symbole de

Nicée-Constantinople)

L’Esprit Saint comme Personne divine est toujours à redécouvrir

Il fallut attendre le pape Léon XIII qui insista

dans un document de 1897 sur la prière au Saint-Esprit. Le concile Vatican II

dans les années 60 pouvait alors lui donner toute sa place en utilisant

notamment le titre « Temple de l’Esprit » pour désigner l’Eglise.

Mais pour beaucoup de chrétiens encore aujourd’hui,

le Saint-Esprit reste un inconnu, le « Divin Méconnu » selon le

Cardinal Yves Congar.

Force divine ? Présence spirituelle de

Dieu ? Souffle de renouveau ? Les termes ne manquent pas, mais ils

révèlent la difficulté que nous avons d’en parler.

Ces expressions vagues peuvent également exprimer la

difficulté d’accueillir l’affirmation du Symbole de foi : « je

crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et donne la vie. »

Nous sommes invités à dire je crois en

l’Esprit Saint, au même titre que nous disons je crois en Dieu le Père et en

son Fils Jésus-Christ. L’Esprit Saint est une Personne divine en qui nous

sommes appelés à croire et que nous pouvons prier.

Ces

dons reçus de l’Esprit de Dieu sont encore nos talents et nos charismes qui se

déploient pleinement en servant le projet de Dieu pour l’humanité. Nous voyons

dans le groupe des disciples ; devant la découverte du tombeau vide,

Madeleine, Pierre et Jean réagissent différemment selon leur tempérament et

leurs talents, l’un plus courageux, l’autre plus prudent, l’un plus intuitif,

l’autre plus rationnel… Mais tous cheminent dans la foi, et à partir de la

Pentecôte ils témoigneront de la résurrection du Christ en bravant les

barrières sociales et culturelles.

L’Esprit

Saint est ainsi le dispensateur des dons pour la croissance humaine et

spirituelle de chaque personne, mais il est encore davantage : il est

Dieu, comme l’atteste Jésus lui-même.

L’Esprit

Saint est la troisième Personne de la Trinité qui atteste que Dieu vit au plus

profond de lui-même une relation d’amour et d’unité, relation qu’il veut

partager à toute l’humanité. L’Esprit-Saint disait Jean-Paul II, c’est Dieu qui

se donne (Encyclique sur l’Esprit Saint, Dominum et vivificantem

1986).

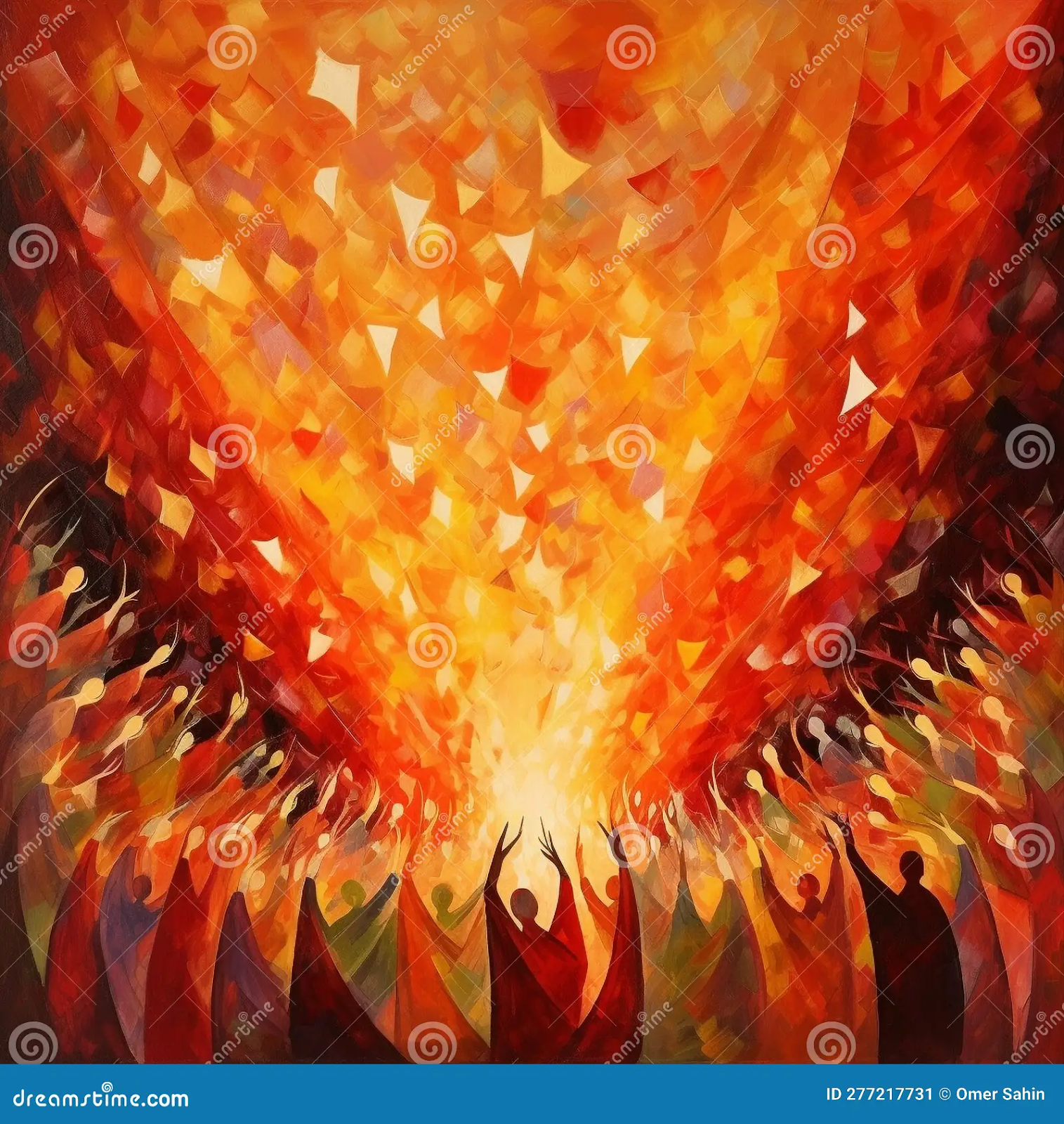

Ainsi

le récit de la Pentecôte évoque les langues de feu pour signifier que l’Esprit

est comme le feu qui brûle les cœurs de l’amour même de Dieu.

Jésus

disait d’ailleurs en annonçant sa mort et sa résurrection : « Je suis

venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais qu’il fût déjà

allumé ! » (Lc 12,49). La communauté des apôtres va être brûlée de

cet amour et établie dans une unité profonde.

A

l’époque, l’avocat se tenait à côté de l’accusé et lui soufflait les paroles

pour sa défense.

Ainsi

à la Pentecôte, l’Esprit se manifeste comme un souffle qui secoue et pousse les

apôtres en-dehors de la maison où ils se trouvent. A la suite de saint Pierre,

les apôtres se mettent alors à annoncer dans toutes les langues la Bonne

Nouvelle de Jésus Ressuscité. Les apôtres ne se sentent plus orphelins, mais

habités par une présence, celle de Jésus Ressuscité Lui-même. L’Esprit réalise

la promesse inouïe de Jésus : « Et moi, je serai avec vous tous les

jours jusqu’à la fin des temps ! » (Mt 28,20).

Il

nous est donné d’une manière nouvelle comme un souffle, à la confirmation pour

nous entraîner sur le chemin du témoignage.

Nous

pourrions dire que par le baptême, l’Esprit Saint nous greffe sur la vie du

Christ et par la confirmation, il nous fait participer à la mission du Christ.

Devenir fils et fille de Dieu par le Baptême, c’est manifester au grand jour ce qui était déjà inscrit dans notre vie par la création. Dieu est lié à chaque être humain. Le Baptême l’affirme et le réalise explicitement. Il nous donne d’accueillir personnellement la parole que Dieu a adressée à Jésus lors de son Baptême par Jean : «Tu es mon fils bien-aimé ! ».

Si la vocation baptismale est une consécration à

Dieu, elle est également une mission. Au moment de l’onction du Saint-Chrême,

qui signifie le don de l’Esprit Saint et annonce la confirmation, le célébrant

dit : « Désormais, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa

dignité de prêtre, de prophète et de roi ».

Pour

saint Athanase, le grand défenseur de la foi en Dieu Trinité, la Pentecôte

était la finalité de la venue du Fils de Dieu en cette terre : « Le Verbe

a assumé la chair pour que nous puissions recevoir l’Esprit Saint. Dieu s’est

fait porteur de la chair pour que l’homme puisse devenir porteur de

l’Esprit » (Discours sur

l'incarnation du Verbe). Porteur de l’Esprit Saint, c’est laisser développer en

nous les dons de Dieu, c’est laisser Dieu agir en nous.